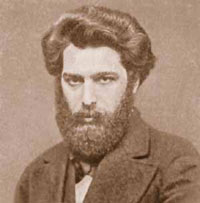

Куинджи Архип Иванович

(январь 1841 или 1842,

Мариуполь,-11/24.7.1910, Петербург) - живописец-пейзажист,

"передвижник", первый русский импрессионист, педагог, организатор. С

1892 г. профессор Академии Художеств, с 1893 г. ее действительный

член; в 1894-7 гг. руководил мастерской, в которой учился Н.К. Рерих.

Инициатор создания Общества художников (позже - Общество имени

Куинджи).

Сын сапожника-грека, у которого научился играть

на скрипке. Очень рано осиротел, жил у брата, тети, работодателей.

Пас гусей у брата, с 10 лет считал кирпичи и вел конторскую книгу на

строительстве храма, очень недолго проучился в школе и опять работал

- у хлеботорговца. Уже в раннем детстве неуклонно следовал цели

непременно стать художником. Рисовать учился сам, даже путешествие в

Феодосию к Айвазовскому свелось к самообучению: в мастерскую не

пустили, поселили во дворе, дали краски... Вернувшись домой, стал

работать ретушером у фотографа и тем же самым зарабатывал позднее в

Одессе и Петербурге.

В столицу приехал около 1860 г., трижды пытался

поступить в Академию художеств, но его не брали, видимо, из-за

отсутствия стандартного образования, хотя приняли множество бездарей.

В 1868 г. он выставляет на Академической выставке свою картину, и

Академия присуждает (в 1870) ему звание неклассного художника. Он же

просит взамен разрешения учиться вольнослушателем. Занятия, впрочем,

посещает редко. Попадает в компанию будущих передвижников. На

Лондонской международной выставке 1874 г. получает бронзовую медаль.

С 1874 г. А.И. участвует в "Передвижных

выставках", в 1875 или 1877 г. входит в Товарищество передвижников,

в конце 1879 г. выходит из него из-за конфликта, связанного с

Клодтом, но общение продолжает. В духе времени "ищет правду жизни" и

находит ее в природе, пейзаже - особенно правду света. Сюжеты при

этом выбирает самые обычные, невзрачные, не эффектные - но как это

выглядит! В передаче эффектов освещения, света ему не было равных.

Уже "Украинская ночь" (1876) вызывает всеобщее одобрение удивительной

реальностью изображения. Но совершенно поразил общественность он

световым эффектом картины "Ночь на Днепре" (1880). В Обществе

Поощрения художеств прошла первая в истории России персональная

выставка, да и не просто одного художника, а одной картины, и очереди

тянулись на улицу. Казалось, что природа на картине воистину живая, а

Луна - не пятно светлой краски, но реально светящийся объект. В

следующем году он решил проблемы солнечного света и

объемности-рельефности ("Березовая роща").

Достигнув "невозможного", А.И. прекращает

выставляться и даже показывать кому-либо свои новые работы; в 1901 г.

полмесяца все же пускал в мастерскую, планируя выставку, но

передумал, уже до смерти. Надо заметить, что в России наступили годы

упадка духа и опошления нравов, из чего нескоро вывело в первую

очередь обращение к народному "прикладному" искусству. Н.К. Рерих, во

все времена горящий духом, тогда был большой редкостью.

А.И., отказавшись от коммерции на живописи (а

платить ему были готовы огромные деньги), удачно купил дом в

Петербурге, который, помучившись с ремонтом, продал через шесть лет,

но вдесятеро дороже, став вдруг очень богатым. Однако жить в роскоши

не захотел, даже от слуг отказался, тратил на себя и жену гроши, зато

стал многим щедро помогать, причем предпочтительно анонимно. Кроме

того, кормил тысячи птиц, слетавшихся со всего города на его крышу и

совершенно ему доверявших. Он их еще и лечил. Птахи собирались самых

разных видов, и при этом хищные вороны не обижали маленьких. У А.И.

вообще была симпатия ко всему небесному, что выражалось от попыток

соорудить летательный аппарат до отведения на картинах большой

площади небу.

Тем временем вошел в возраст ученик - Н.К. Рерих,

- и учитель ему явился ("Стал А.И. учителем не только живописи, но и

всей жизни" - ЛД-1937). Хотя А.И. оказался гениальным преподавателем,

а выпуск его мастерской - блистательным, все же никто из них не стоял

вровень с Рерихом даже в профессии, не говоря уж о духовности. И из

пришедших вместе с А.И. в Академию передвижников (1892; это была

попытка реформы Академии - влить свежую кровь в преподавательский

состав и разрешить свободный выбор тем ученических работ) никто,

кроме него, не выпустил в 1897 г. ярких художников. А.И. же в этот

именно год (точнее, 14.2.1897) отлучили от преподавания за "излишнюю"

симпатию к студентам (во время забастовки и ответного ультиматума со

стороны администрации он вступил с молодежью в переговоры), и

Академия опять обратилась в школу рутины. Оставаясь членом Совета

Академии, А.И. до конца жизни пытался как-то оживить, оздоровить

атмосферу, но его мнения и предложения игнорировались. Не имея права

преподавания, он все же общался со студентами. Создал "кассу

учащихся" и подпитывал ее деньгами. Открытие 6.11.1908 библиотеки при

этой кассе выразилось сплошным чествованием А.И.

А.И. всегда "до всего доходил сам". А ученикам

создавал условия для творческого развития, и поэтому выпуск его

мастерской оценивали как совершенно выдающийся по зрелости работ,

причем у многих было свое лицо, а не подражание А.И. Он проявил себя

истинным учителем творчества, оберегая и развивая индивидуальность.

Не требовал делать "как я", а разъяснял законы отражения

действительности и поиска единства, синтеза. Если уж подражать, то

самой природе. Иногда советовал копировать картины какого-то

художника, но именно те, где был ярко виден метод работы, а не личная

манера. Стремления влиться в какое-нибудь "направление" не одобрял,

ставя выше искренность, свободное развитие индивидуальности. Сначала

не делал замечаний, изучал наклонности, потом советами начинал

"облегчать муки родов", то есть выявления индивидуальной живой

манеры, попутно бережно исправляя технические ошибки. Мог судить и

сурово, будучи всегда искренно-прямым, но студентам не было обидно,

потому что они понимали его желание дружески помочь, не настоять на

своем, а открыть истину.

После часов учебы обычно происходило неформальное

общение - с чтением работ по искусству, дискуссиями и даже с

музицированием и театральными номерами. То была атмосфера

коллективного творческого труда, своего рода община. А.И. возил

учеников за свой счет в Крым (летом 1895) и в Европу (1898; Рерих в

этот раз не мог поехать, сдавая экзамены в университете), помогал

материально и морально вне мастерской.

"И до самой кончины А-а И-а все мы оставались с

ним в крепкой любви, в сердечном взаимопонимании и содружестве. И

между собою ученики К. остались в особых неразрывных отношениях

(даже в феврале 1903 г. пытались образовать "Кружок имени Архипа

Ивановича Куинджи" с А.И. во главе, для проведения выставок - сост.).

Учитель сумел не только вооружить к творчеству и жизненной борьбе, но

и спаять в общем служении искусству и человечеству. Сам К. знал всю

тяготу борьбы за правду" (ЛД-15.10.36). "...понимал значение

жизненной битвы, борьбы Света со тьмою" (там же). "...постоянно давал

незаменимые уроки и примеры общественной справедливости и

откровенности" (ЛД-1937). "Помню, как К. осуждал каждое уныние:

"Коли повесите нос книзу, то и небо не увидите". Трудная жизнь есть

благо. Она закаляет доспех" (ЛД-3.3.41). "...К... учитель широкого

мировоззрения. (ЛД-15.2.46).

А.И. мыслил крайне оригинально и всегда улавливал

главное. Друзья не раз удивлялись тому, как он предлагал одновременно

и выношенную, продуманную, и очень необычную мысль. Много раз он

верно предсказывал будущее. В своей религиозности А.И. был, как

свойственно Великим Учителям, пантеистом, говоря о вездесущем, во

всей Природе, первоисточнике. Потому и умел художественно отобразить

жизнь Природы, Свет в ней. Была отмечена и психофизиологическая его

высшая способность - сильнейшая чувствительность глаза к тонким

нюансам цвета. Друзья-художники не раз получали от него помощь в

нахождении верного тона.

А.И. проявил себя и организатором, особенно в

последние годы жизни, - в реализации уже многие годы проповедуемой им

идеи объединения всех художников в единый союз взаимопомощи, без

различения школ и направлений, благодаря чему каждый мог бы всецело

посвятить себя искусству, не будучи угнетаем материальными заботами.

Участвовал в организации "Весенней выставки" учеников Академии. В

1904 г. учредил при ней конкурс его имени, пожертвовав большую сумму.

В том же 1904-м увлек своих последователей в "беспартийный" кружок

"Мюссаровских понедельников", где его избрали председателем. В 1908

г., впрочем, А.И. вышел из него, а с ним еще более 30 человек,

поскольку один из членов кружка злобно оклеветал его, а исключить

клеветника кружок отказался. В 1902-6 гг., возможно, и позже,

принимал участие в комиссиях конкурса Общества поощрения художеств,

комитете французской выставки, комитете по присуждению стипендий

Школы ОПХ, художественном аукционе ОПХ, и, похоже, состоял в комитете

ОПХ.

Наконец он и К.Я. Крыжицкий, с участием Н.К. и других учеников и

друзей, основали Общество (торжественно открыто 19.2.1909), получившее

имя К., - "союз художественных союзов". На первом заседании

учредителей (6.12.1908) было объявлено, что А.И. жертвует Обществу

дорогой участок земли на побережье Крыма и 150000 рублей деньгами, на

проценты с которых учреждаются 3 премии. 16.3.1910 А.И. завещал ему

также все свои картины, авторские права, все имущество и капитал.

Целью Общества он видел помощь материально нуждающимся талантам, чтобы

художники работали не ради денег. Он-то смог всю жизнь быть преданным

искусству, даже в годы богатства тратя на свой быт гроши, но видел,

что другие не выдерживают. В уставе было строго оговорено, что решения

принимаются только общим собранием, а правление - лишь исполнительный

орган. Совершив сие благое дело, А.И. весной 1910 г. слег (в последние

годы страдая расширением сердца и аорты) и вскоре умер. Обнаружилось,

что он хранил 100 писем Рериха.